泡沫の小集団・信徳舎の活動とその特質

二. 本城徹心、高橋正雄、照峰馨山の経歴

本城徹心(1873-1932)は、広島県賀茂郡下見村(現東広島市西条地区)の安芸門徒の農家に生まれる。県立中学校にいた一八歳のときに腹膜炎になり、村に戻り寺参りをして過ごす。二一歳のときに徴兵検査を受けるも不合格となり、西本願寺で得度し、広島の進徳教校の高等科に編入して二五歳で卒業する。仏教大学(現龍谷大学)を受験するも体格検査で不合格となり、保養に行った道後温泉にある本願寺の説教所へ毎夜説教を聞きに行くうちに、信者から松山の府中町にある安楽寺に住むことを勧められ、安楽寺に移り二八歳で住職となる。

1901(明治34)年、地元の名士である吉田政常の誘いを受け、愛媛慈恵会(愛媛県初の児童養護施設、現社会福祉法人愛媛慈恵会)を開始する66愛媛慈恵会と本城については、愛媛慈恵会編『愛媛慈恵会創立八〇周年記念誌』愛媛慈恵会、1981年、松友武昭「吉田政常・本城徹心 子らに手を差し伸べ、育てよう 愛媛慈恵会の若い創始者」『文化愛媛』53号、2004年を参照。。1906(明治39)年の東北大飢饉の折には岩手県から子どもを引き取り、四〇名程の子どもと寺で暮らす。愛媛慈恵会の経営に悩むこの時期、『精神界』や『中外日報』を読み始め、親鸞上人六百五十回忌大法会に組内寺院を代表して参拝した際に、『清澤先生信仰座談』(安藤州一の著作)を手に入れて熟読する。

1918(大正7)年3月、妻と子どもたちが本城を残して東京に行き、同年7月には、愛媛慈恵会理事長の栗田幸次郎が急逝する。そんなある夜、栗田の死により何もかもが駄目だと思うと声が聞こえ、「このままがお慈悲である」と気づき、清沢満之のいう「如来」が本城において「ハッキリ」する「更生」を体験する。本城は、「私一人で生きて行かれる、それがお慈悲ぢや。」ということに気づいたことが、「私の救われた」ことであり、「自力我慢の世界から、他力無我の世界に転住した」とでも言いうることでもあり、「その後の私の思うことも、言うことも、為ることも、総てこの気分から出る。」と記している77本城徹心『生命発見の道』松山信徳舎、1928年、22-24頁。。

その後、1920(大正9)年8月に月刊雑誌『信徳』を創刊する。1921(大正10)年10月に還俗して、豆腐を売り始める。後に詳述するが、高橋正雄や照峰馨山と出会い、活動を共にするようになるのは、この大正10年前後の時期である。昭和初期になると、本城の活動は北陸に広がり、暁烏敏、高光大船、藤原鉄乗ら浩々洞関係者を中心とする真宗関係者と接点を持ち88彼らの寺で本城が講演した記録が残されている(本城徹心『私の観る無量寿経』松山信徳舎、1930年)。特に藤原鉄乗は、高橋も面会した様子があり(「たより」『生』1巻9号、1929年10月)、本城死後にも「正受会」を訪れている(照峰馨山『無中に道あり』丁子屋書店、1941年、252頁)。、1931(昭和6)年1月には、福井で真宗本願寺派や高田派の人が発起となる本城の個人雑誌『慧燈』が創刊される99『生』2巻11号、1930年11月。。1932(昭和7)年1月、広島信徳舎にて死去し、葬儀は同舎で催され、高橋と照峰の名で法要が営まれている1010『正受』1932年2月号。。

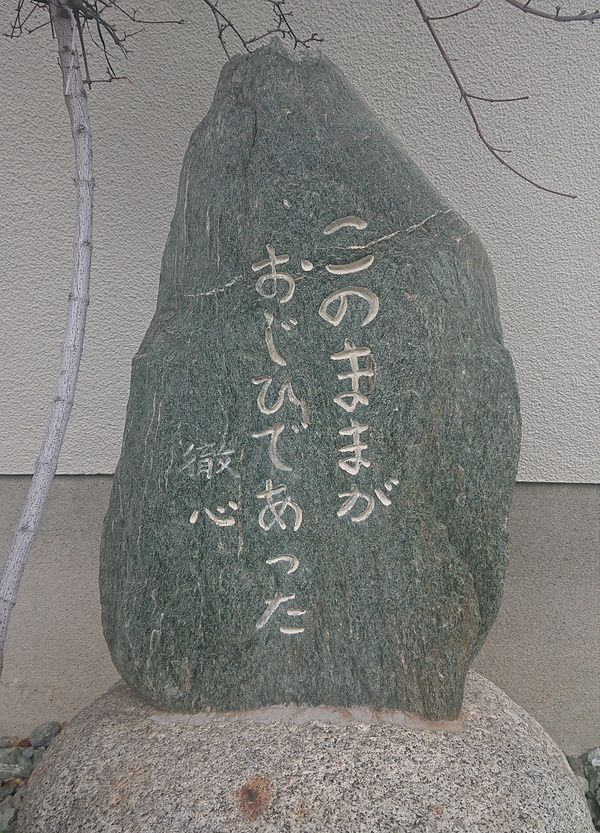

以上は、本城の『生命発見の道』(松山信徳舎、1928年)を基に、その他資料から補いながら記述した1111本城は、愛媛県史編さん委員会編『愛媛県史 人物』愛媛県、1989年に掲載されているが、「大正デモクラシーの風潮の下、本城は禅や教派神道の教義を取り入れた仏教活動を行ったため、信徒と遊離し、大正8年安楽寺住職を辞した。」とあり、筆者の調査から示した経歴とは、還俗年、生没年、また時系列(還俗後に高橋や照峰と出会っており、それ以前に禅や教派神道との接触はみられない)も異なる。。しかし、本城の足跡を残すものは七冊の著作1212現在確認できている本城の著作は次の通り(所蔵の記載がないものは国会図書館蔵)。『信と生活』中外出版、1924年、『生命発見の道(叢書第1号)』松山信徳舎、1928年、『私の観る浄土真宗(叢書第2号)』松山信徳舎、1929年、『私の観る往生浄土論(叢書第3号)』松山信徳舎、1929年、『私の宗教体験(叢書第4号)』松山信徳舎、1929年(横浜市立中央図書館蔵)、『私の観る無量寿経(叢書第5号)』1930年、『私の観る正信念佛偈(叢書第6号)』広島信徳舎、1931年(大谷大学図書館蔵)。を除くとほとんどなく、雑誌『信徳』や『慧燈』は発見できていない。本城が住職を務めた安楽寺には、本堂正面の脇に建てられた「このままがおじひであった 徹心」という碑が、その足跡を唯一残している(図二)。