西本願寺「新領解文」論争 ―“Golden Chain”との比較を通しての評価―(1/2ページ)

武蔵野大名誉教授 ケネス田中氏

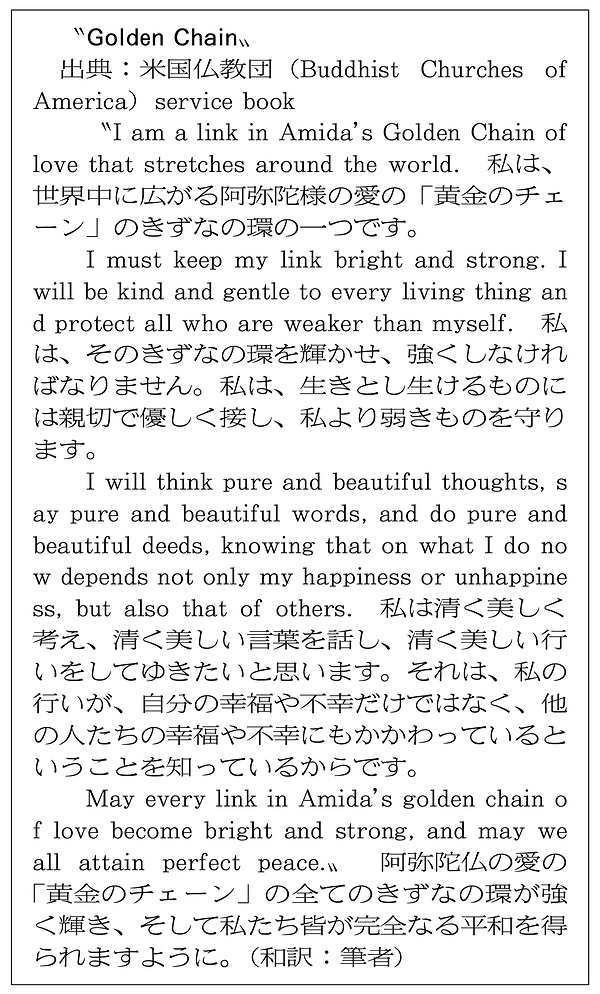

本論は、2023年9月10日に行われた日本宗教学会学術大会での発表に基づくものです。アメリカの浄土真宗の教章文「Golden Chain(黄金のチェーン)」=注・別掲横組み=との比較は、パネルの主催者から与えられた課題です。結論から申しますと、「新領解文」にはいくらかの問題はあるにしても、提唱者自らが掲げている目的を評価の基準とすれば、目的を大まか満たしていると思います。ただ、宗門内で採用するに当たって、いくつかの調整が必要となるでしょう。

「新領解文」は三つの目的を掲げています。1、「信心」を正しく分かりやすく伝える。2、時代状況や人々の意識に応じた伝道方法を採用する。3、特に若い人や仏教や真宗に親しみのなかった人などと縁を結ぶ。私はこの3点が評価の基準となるべきであると考えます。

この“Golden Chain”は、アメリカの浄土真宗の日曜法要などでは毎週唱和され、子供にも大人にも良く知られています。1920年代、ハワイの女性僧侶であったドロシー・ハント師によって作成され、100年間以上も愛用されてきたことが、その人気ぶりを証明しています。「あなたの宗教はどんな教え?」と聞かれた時、“Golden Chain”の内容を伝える真宗者は少なくないと言えます。

“Golden Chain”は、身口意の三業と因果関係に基づく倫理観と「love(愛)」という一般感情に訴え、世界に広がる黄金のチェーンという壮大なイメージを巧みに採用しています。また、社会性を重んじるアメリカの宗教観に応じて助け合いの行動を勧め、さらに過度な個人主義社会による疎外感を、縁起的な絆の世界観をもって是正する効果があると言えます。従って、上記の目的の2と3についてはおおよそ満たされています。

また、発達プロセスを重視する宗教教育学の視点からは、この“Golden Chain”は、山の麓や中腹より下の方にいる人々を対象としていると言えます。そして、内容は「外向け(etic)」の要素が強く、Buddhists(仏教徒)でなくても理解できるようになっています。

一方、1の「『信心』を正しく分かりやすく伝える」という目的に関しては、内容が乏しいと言わざるを得ません。これに関して、従来の「領解文」はある程度この目的を果たしているが、「内向け(emic)」の言葉や要素が旺盛であり、山の中腹から頂上にいる人々のためになら有効的であると言えるでしょう。しかし、それでも現代人にとっては難解だと私は思います。

最も批判の対象となっている《私の煩悩と仏のさとりは 本来一つゆえ》は、いくら「機法一体」の教義をもって裏付けても、誤解を招き批判されても仕方がないでしょう。一方、本願寺の公式英訳の《私の煩悩は仏のさとりに抱かれている(My blind passions are embraced in the Buddha's awakening)》と表現すれば問題は解消します。