日本の実証的宗教心理学の展望 ― 一神教的見方からの脱構築必要(2/2ページ)

東京大大学院総合文化研究科助教 松島公望氏

この継続的な信仰の姿に「クリスチャン」を想定してはいないだろうか。その見方こそが「ユダヤ―キリスト教文脈」を中心に据えて“それとは異なる姿=無宗教”として語っているように思われる。筆者からすると、多くの日本人は特定の宗教教団を含め宗教にまつわる事柄に対して「信じること」さらに言えば「継続的に信じること」にとらわれすぎているように思われる。

宗教にまつわる事柄は全て「ユダヤ―キリスト教文脈」を中心に据えて語らないといけないものなのだろうか。当然、そうではないはずである。そこで筆者は「ユダヤ―キリスト教文脈」とは異なる観点から宗教にまつわる事柄を捉えてみてはどうかと提案したい。その提案とは「継続的に信じること(宗教的信念)」に縛られるのではなく、宗教にまつわる事柄に対して「感じ、体験すること(宗教的感情)」「行うこと(宗教的行動)」にも、もっと目を向けて欲しいといったものである。

多くの日本人が神社仏閣等の宗教建築物を見て神聖な気持ちになったり、大自然の中に身を置いて何となく温かい穏やかな気持ちになったりといったことがあるであろう。また、神棚や仏壇を拝む、お墓参りに行くといったこともあるだろう。このような体験、行動には「継続的な信」は介在していないが、多彩な宗教的感情や宗教的行動が存在している。そこには日本人の非常に豊かな宗教的な営み(宗教性)が見えてくるように思われる。「継続的な信(ユダヤ―キリスト教文脈)」の枷を外してみると、そこには「無宗教を自認する人たちの豊かな宗教的な営み(宗教性)」さえも見えてくるのではないだろうか。

そして、これからの日本の実証的宗教心理学に求められているのがこのような観点ではないかと考えている。この観点を中心に据えて調査研究を構築していくことが、ユダヤ―キリスト教文脈を基にした実証的宗教心理学の脱構築につながっていき、これまでとは異なる研究成果が創出されていくように思われる。

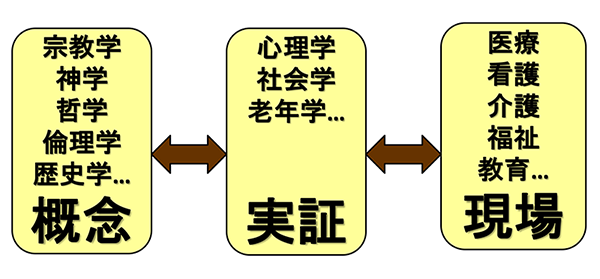

ユダヤ―キリスト教文脈を基にした実証的宗教心理学の脱構築を行うことは決して簡単ではないことは言うまでもない。私たち実証的宗教心理学ができることは限られている。そこで日本発の観点を創出するために「新たな連携・協働」を提案したい。それを示したのが上図である。心理学もそのような面があるが、二つにまたがっている分野もあることは承知している。この図はおおよその枠組みとして理解して欲しい。

「概念⇔実証⇔現場」としてそれぞれの研究分野が自分たちの持ち味を最大限に生かしていくものである。別の言い方をすれば、自分たちの足りない領域を他の分野が補っていくものである。心理学で言えば、調査を前提に研究を構築していくためにどうしても概念構成が「調査ができるための範囲」に限られてしまい、深く掘り下げることができない。現場も然りである。調査のために現場に赴くことはあっても「現場で生きる」ことはできない。「概念構成の深い掘り下げ」を宗教学、神学等が、「現場の実態(生の声)」を医療、看護等が行うことになる。しかし心理学を含む「実証」領域は「概念」領域および「現場」領域で見えてきたことを「実証する(それらをデータから裏づける)」ことができ、それぞれの領域に還元することができる。

他の分野を起点としても同様であり、この枠組みで考えると相互補完的な関係が成立する。このような関係が成立すれば、日本から「大きなうねり」を生み出すことができるのではないだろうか。そして、実証的宗教心理学はこの「新たな連携・協働」の橋渡し役になりたいとの思いがある。

まさに幕末の坂本龍馬のように薩長同盟を成立させ、日本に新たな道筋を付けたように、日本でも決して大きな領域ではない実証的宗教心理学がそのような役割を担うことができればとの思いがある。日本の実証的宗教心理学が描く未来とはこのような未来である。