自治体と宗教施設の協力進む 4500の宗教施設が災害時利用可

大阪大教授 稲場圭信氏

1995年の阪神・淡路大震災を契機に、災害情報を共有することの重要性が各方面で強く認識されるようになった。基礎自治体は災害の最前線で対応にあたっており、早期に状況を把握し、市民に災害情報を提供する役割を担っている。

市民はどのようにして災害情報を得ているのか。テレビやラジオからの情報収集に加え、近年ではインターネットやSNSの利用者が増加している。阪神・淡路大震災では、NIFTY-Serveなどのパソコン通信サイトの掲示板で情報交換が行われたが、2011年の東日本大震災ではFacebookやTwitterなどのSNSで情報が共有され、16年の熊本地震ではLINEが救助活動や避難所運営に活用された。インターネット時代において、災害情報の共有は必要不可欠となっている。

しかし、24年の能登半島地震では、約35の宗教施設が避難所となり千人ほどが避難したものの、行政との連携が取れなかった。自治体は自主避難所も含めて避難状況の把握ができなかった。この能登半島地震は年末年始の帰省期間中に発生し、住民以外の避難者も多く、避難所不足が生じた。また、自治体、消防、自衛隊、DMAT、支援者がそれぞれ異なる形式のシステムを使用していたため、被災者がどこに何人避難しているか等の迅速なデータ共有ができなかった。

基礎自治体がどのような防災情報システムを導入し、何に課題を感じているのか、近年の避難所不足に対応するため宗教施設と災害時協定や協力関係を持つ自治体がどれほど増えているのか明らかにするため、筆者らは全国1741自治体を対象に宗教施設との災害時協力に関する調査票を24年8月に送付し、1143自治体から回答を得た。

基礎自治体独自のシステムの導入については、国や都道府県のシステムが情報を集めるために作られているため、市町村レベルの業務には向かないことが指摘されている。しかし、約6割の基礎自治体がシステム導入のコストやランニングコストを問題点として挙げており、基礎自治体に適した独自のシステムを導入できない自治体が多い。自治体が対応できない部分については、市民が共助で取り組む必要がある。

阪神・淡路大震災から30年が経過し、近年は自然災害が頻発する中で宗教者、宗教団体、宗教施設が対応していることが広く知られるようになった。今回の調査では、宗教施設と協力関係にある自治体は5年前の329から418に増加し、27・1%の増加を示し、宗教施設の数も2065から2999に増加していることがわかった。この調査は全国基礎自治体の約3分の2が回答しているため、全国で災害時に利用される宗教施設の数は約4500と推定される。

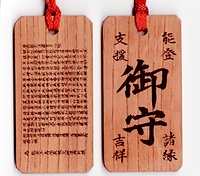

頻発する自然災害において避難所が不足する状況下で、自治体が宗教施設との災害時協力や協定締結を増加させている実態が明らかになった。東日本大震災など多くの災害やコロナ禍を経て、南海トラフ巨大地震、首都直下型地震、頻発する水害への対応における連携を模索してきた成果と言える。市民同士の互助中、宗教施設が災害時に協力することは、社会から求められる重要な役割である。